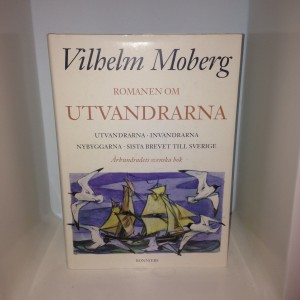

Ich habe heute einen Post auf Instagram zu Vilhelm Mobergs Auswanderer-Tetralogie geschrieben. Der wurde etwas lang, denn so viel gäbe es dazu zu schreiben. Ich habe die ungefähr 2000 Seiten vor zwei Jahren im Urlaub in Småland verschlungen, in der Gegend also, von wo die Gruppe, deren Leben man in den Romanen begleitet, nach Amerika aufbrach. Das Werk ist nicht nur ein großartiges Zeugnis dieser einschneidenden Epoche in Schwedens Geschichte – immerhin verließen zwischen ca. 1850 und 1920 1,5 Millionen Menschen Schweden vor allem Richtung USA – sondern beweist seine Zeitlosigkeit gerade jetzt, wo Immigration in Europa ein so dominantes Thema ist. Viele der Emotionen, die Moberg schildert, sind heute wie damals ähnlich: Ungewissheit, Angst, Heimweh… Bei Menschen, die flüchten mussten, ist die Intensität dieser Gefühle noch stärker und es kommen Traumatisierungen hinzu.

Ich habe heute einen Post auf Instagram zu Vilhelm Mobergs Auswanderer-Tetralogie geschrieben. Der wurde etwas lang, denn so viel gäbe es dazu zu schreiben. Ich habe die ungefähr 2000 Seiten vor zwei Jahren im Urlaub in Småland verschlungen, in der Gegend also, von wo die Gruppe, deren Leben man in den Romanen begleitet, nach Amerika aufbrach. Das Werk ist nicht nur ein großartiges Zeugnis dieser einschneidenden Epoche in Schwedens Geschichte – immerhin verließen zwischen ca. 1850 und 1920 1,5 Millionen Menschen Schweden vor allem Richtung USA – sondern beweist seine Zeitlosigkeit gerade jetzt, wo Immigration in Europa ein so dominantes Thema ist. Viele der Emotionen, die Moberg schildert, sind heute wie damals ähnlich: Ungewissheit, Angst, Heimweh… Bei Menschen, die flüchten mussten, ist die Intensität dieser Gefühle noch stärker und es kommen Traumatisierungen hinzu.

Die schwedische Tageszeitung Dagens Nyheter brachte vor kurzem eine interessante Reportage mit dem Titel Sverigebreven (dt. Die Schwedenbriefe) über die Ähnlichkeiten zwischen den Briefen, die vor 100 Jahren die EmigrantInnen an die in Schweden Zurückgebliebenen schrieben, und den Botschaften, die Flüchtlinge, die heute in Schweden gestrandet sind, in ihre Herkunftsländer schicken, selten als Brief, dafür als E-Mail, SMS oder Videobotschaft.

Die auffälligste Gemeinsamkeit ist das Bestreben, das Erlebte in abgemilderter, ja beschönigender Form darzustellen. Die Motive dahinter sind vielfältig. Einerseits versuchen viele jüngere Leute, die etwa ihre Eltern zurückgelassen haben, ihre Erlebnisse als weniger dramatisch darzustellen, damit sich die Zurückgebliebnen weniger Sorgen machen. Andererseits ist es aber auch so – und das wird in der literarischen Form bei Moberg so gut nachvollziehbar – dass die Menschen sich oft erst selbst damit auseinandersetzen müssen, dass vieles so viel schlechter geht als erwartet. Bei Moberg ist das etwa eine wochenlange Überfahrt auf Segelschiffen, mit Stürmen, Seekrankheit, Ungeziefer, Beengtheit und dem Tod von Mitreisenden. Aber auch nach der Ankunft in der neuen Welt dauert es oft Jahre, bis wieder der Lebensstandard von vor der Emigration erreicht ist. Wenn das überhaupt gelingt. In den Berichten nach Hause klingt das anders. Auch wenn heute eine Flüchtlingsfamilie nach Hause mailt, dass Schweden ganz wunderbar und man in einem Hotel untergebracht sei, obwohl man im Winter in einem Zelt schlafen muss. Was unbedingt aufrecht erhalten werden muss, ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Vilhelm Mobergs Romane heißen Utvandrarna (1949), Invandrarna (1952), Nybyggarna (1956) und Sista brevet till Sverige (1959). Auf Deutsch sind sie erschienen unter den Titeln Die Auswanderer, In der neuen Welt, Die Siedler und Der letzte Brief nach Schweden.